News

Abstract Volume Swiss Geoscience Meeting 2025, Bern

Realigning within Planetary Boundaries: Equity and Sustainability in Resource exploration

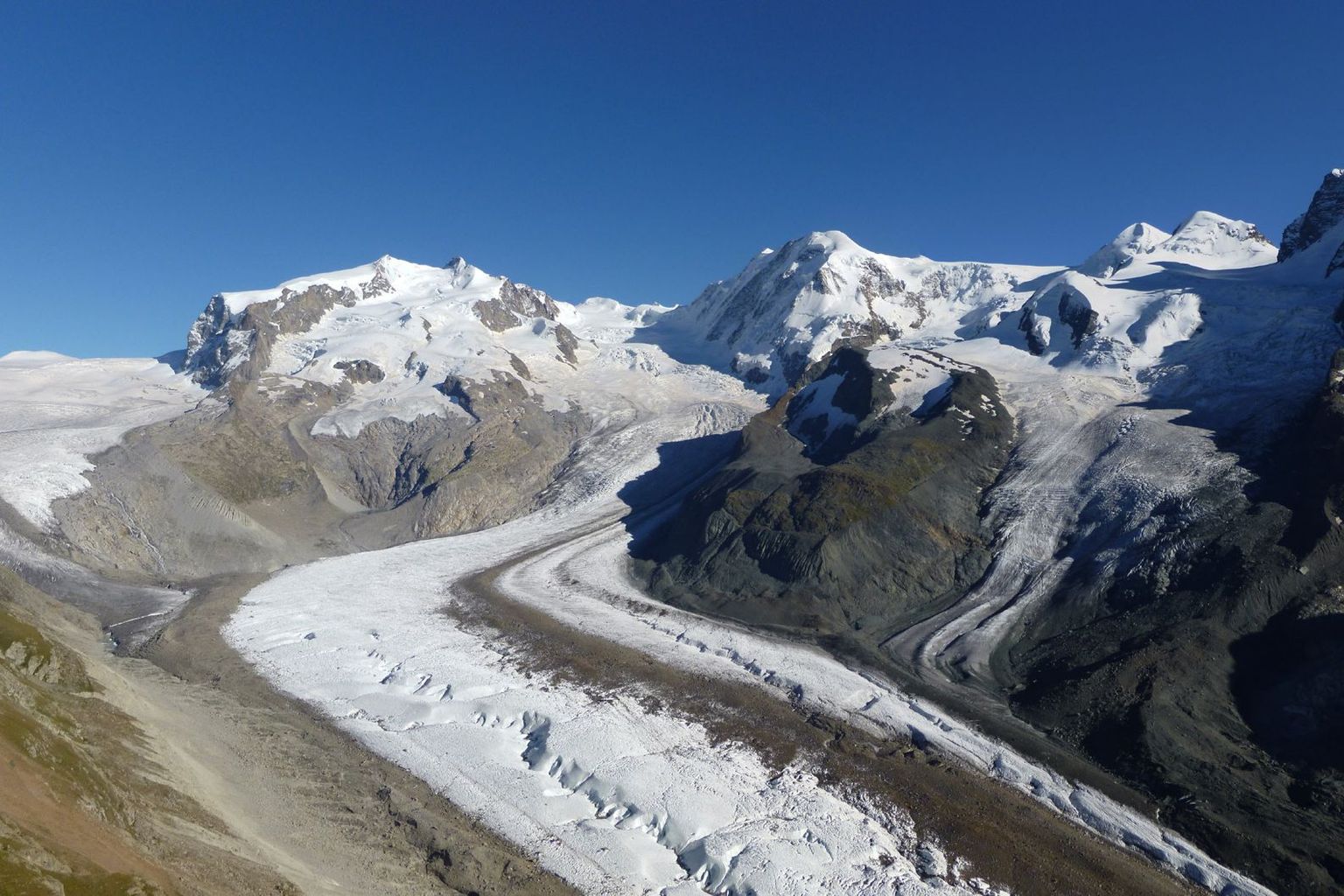

And Swiss glaciers continue to melt

Glacial melting in Switzerland was once again enormous in 2025. A winter with low snow depth combined with heat waves in June and August led to a loss of three per cent of the glacier volume. This is the fourth largest level of shrinkage since measurements began. Consequently, the ice mass reduced by one quarter in the last ten years. This was reported by GLAMOS, the glacier monitoring network in Switzerland, and the Swiss Commission for Cryosphere observation (SCC) of the Swiss Academy of Sciences.

Image: Matthias HussSchweizer Kryosphärenbericht 2023/2024

Trotz viel Schnee: Weiterer Rückgang von Gletscher und Permafrost in den Schweizer Alpen

Image: SKK